こども家庭庁所管企業主導型保育事業

保育園 KanoaHOMEへ戻る

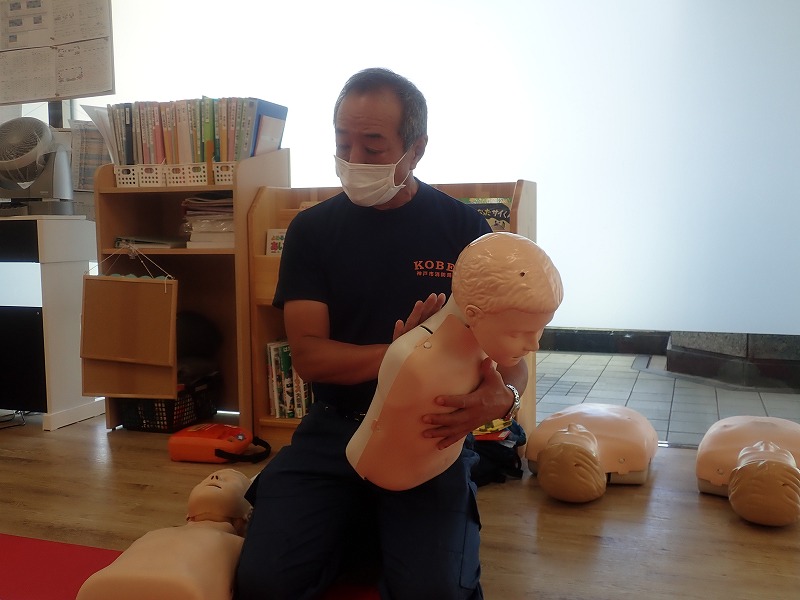

市民救命士講習会

こんにちは かおる先生です。

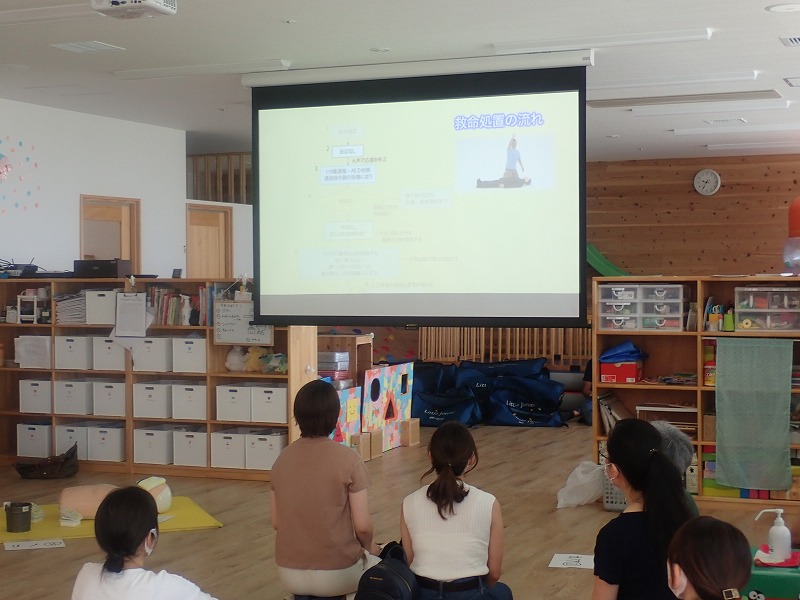

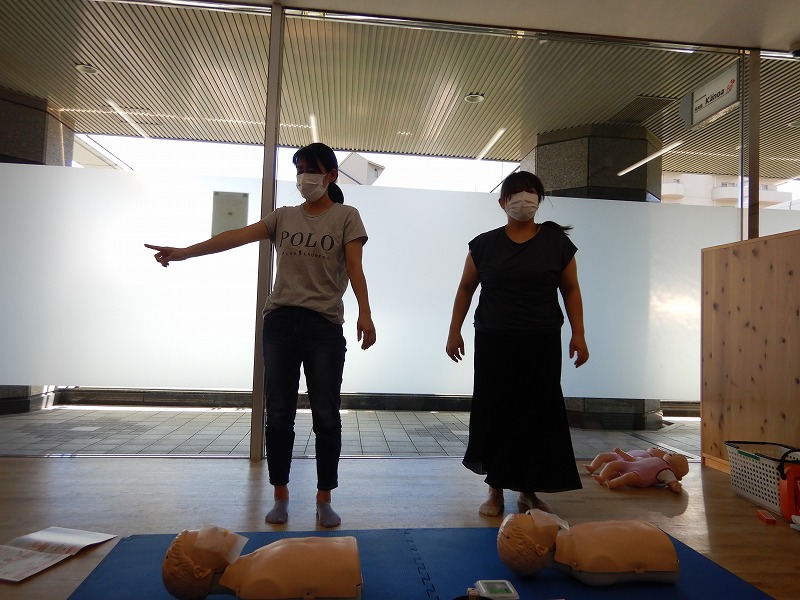

9月12日の土曜日に保育園Kanoaにて市民救命士の講習会が行われました。

職員を含めてご希望の保護者の方4名が参加されました。

今回はコロナ対策で換気と消毒、密にならないなど配慮した中で行いました。

早速、講習会の様子と内容をご覧下さい。

まずは、DVDで心肺蘇生法の流れを学びました。

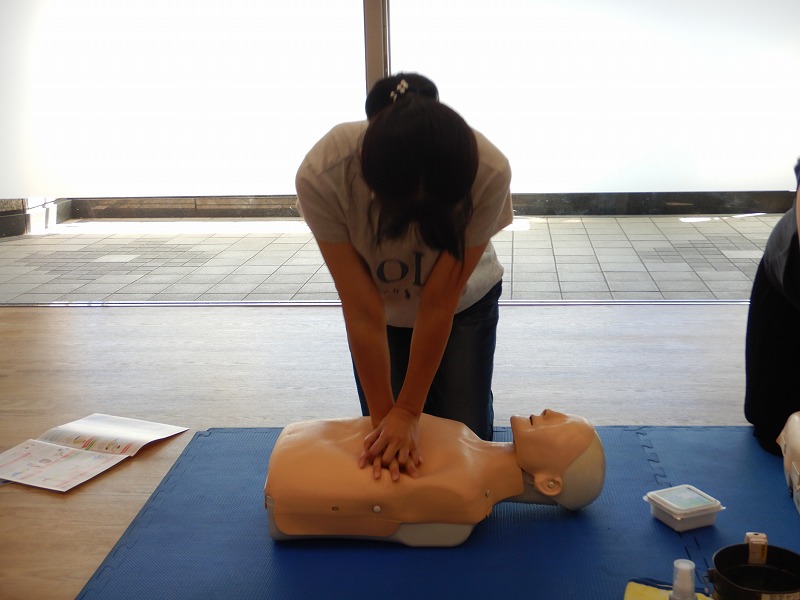

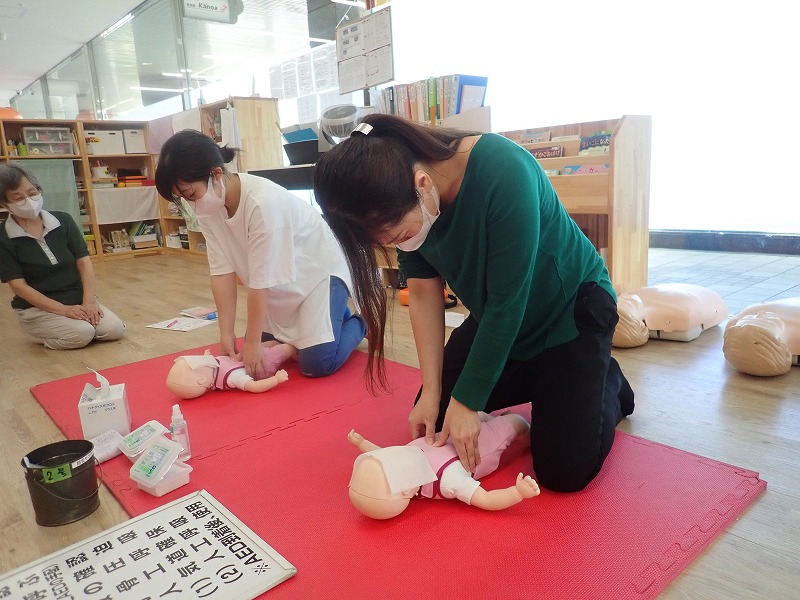

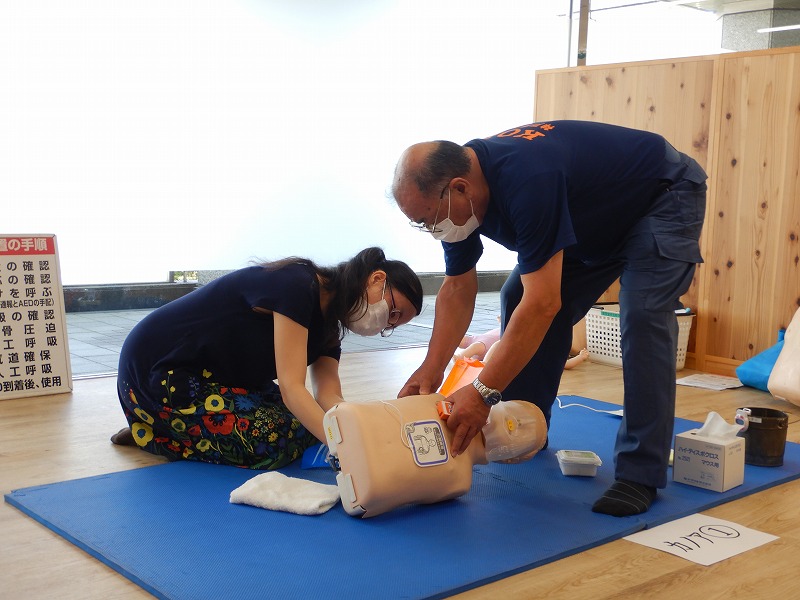

そして、グループに分かれて実技の実施です。

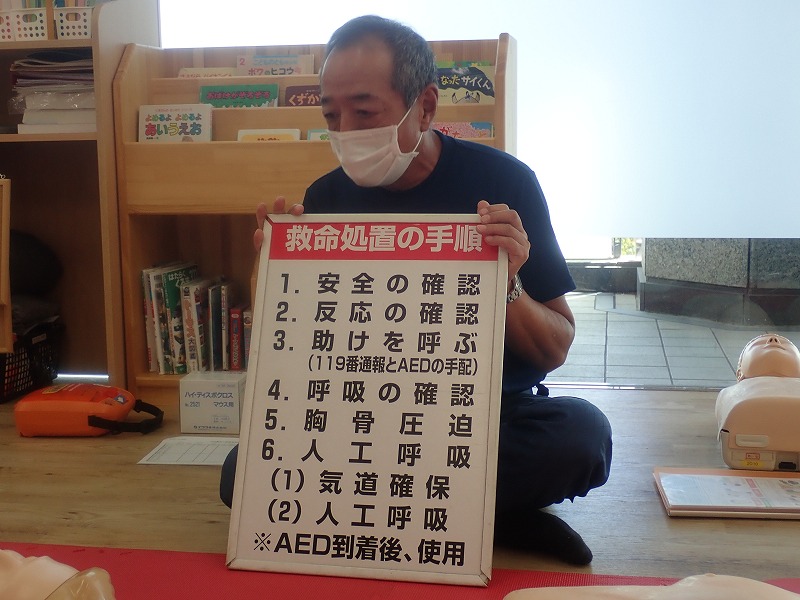

救命処置の手順に沿って実技が行われました。

1.安全の確認

2.反応の確認

状況に合わせた声掛けを行い反応を確認します。

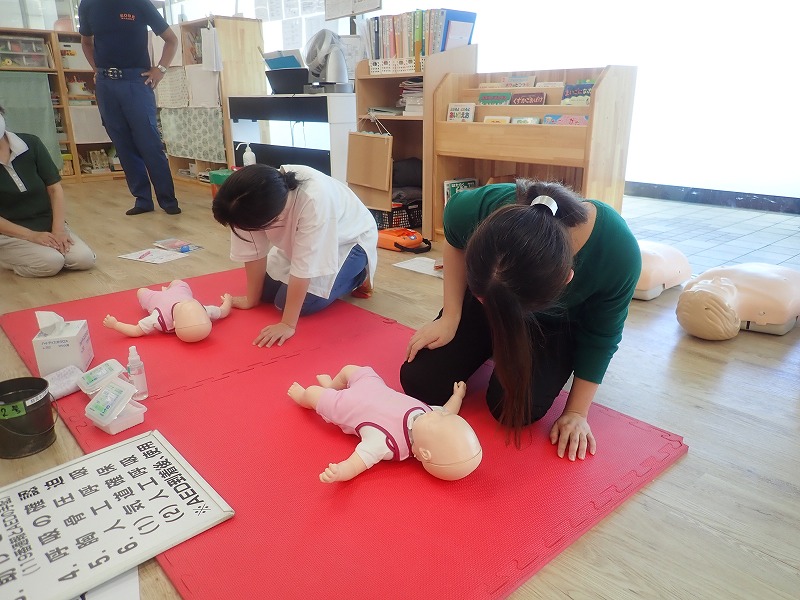

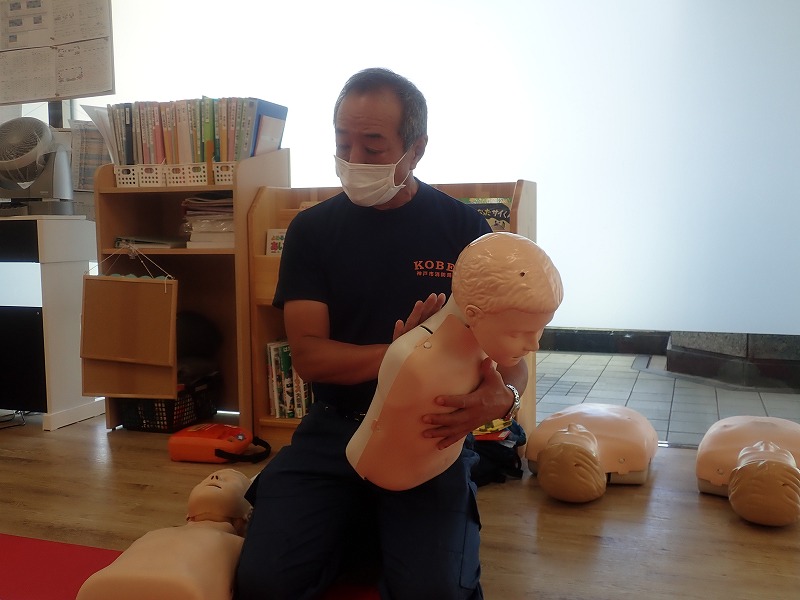

※小児(1歳以上~概ね15歳程度まで)の場合も反応確認方法は一緒です。

※乳児の場合は足の裏を叩いて反応確認をします。片手で両足を持って行います。歩き始める前の乳児に効果的な確認方法だそうです。歩き始めた乳児は、小児の反応確認方法を行います。

意識がないと分かったら

3.助けを呼ぶ(119番通報とAEDの手配)

※「誰か・・・」ではなく、はっきり「あなた」と伝える事が大事です。

また、AEDのある場所を知っている場合ははっきり伝えます。

4.呼吸の確認

※「死戦期呼吸」と言って心停止の直後に起こる呼吸(途切れ途切れの不規則ないびきのような呼吸)もあるので、普段通りの呼吸が見られない場合は、「心停止」と判断します。

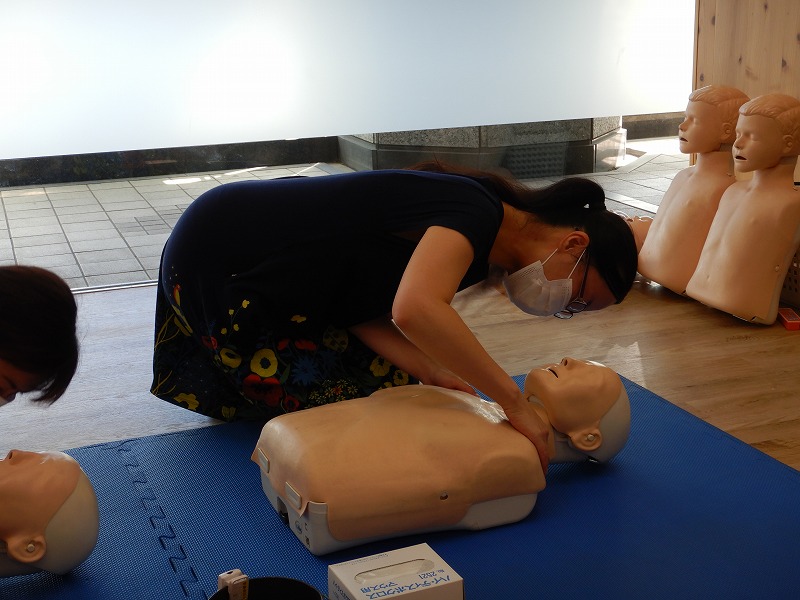

5.胸骨圧迫

これが大事!! 脳に酸素を送り続けることで傷病者を救命し、社会復帰する事につながります。

※嘔吐物、出血等あるときは胸骨圧迫のみを行います。(胸のあたりにも嘔吐物

や出血等が付いているときは手袋代わりにスーパーの袋など使うと良い)

救急車が来るまで続けることが大事なので、体力が要ります。助けを呼び交代

で行う必要があります。

※コロナ対策としては、意識の確認や呼吸の確認の際にむやみに近付かない様に

します。そして、胸骨圧迫の際に口や鼻からウィルスが出るので、タオル等か

ぶせて行います。

6.人工呼吸

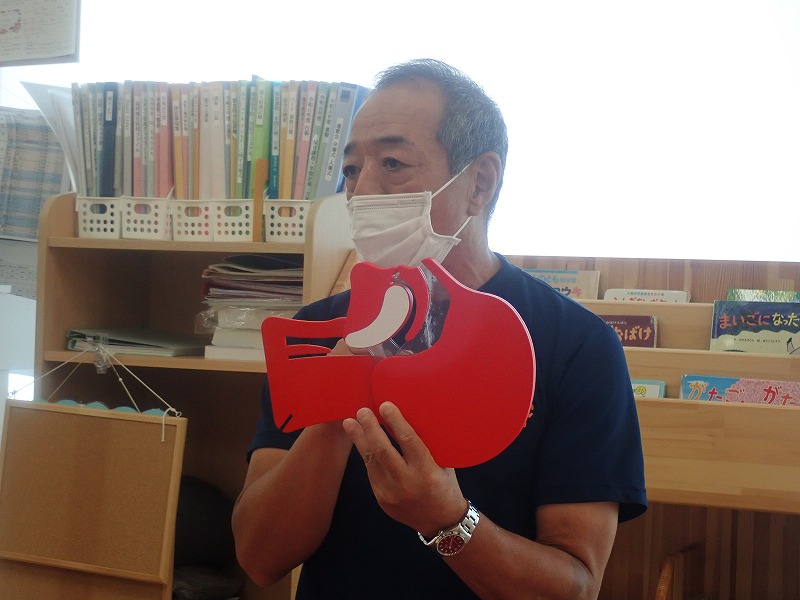

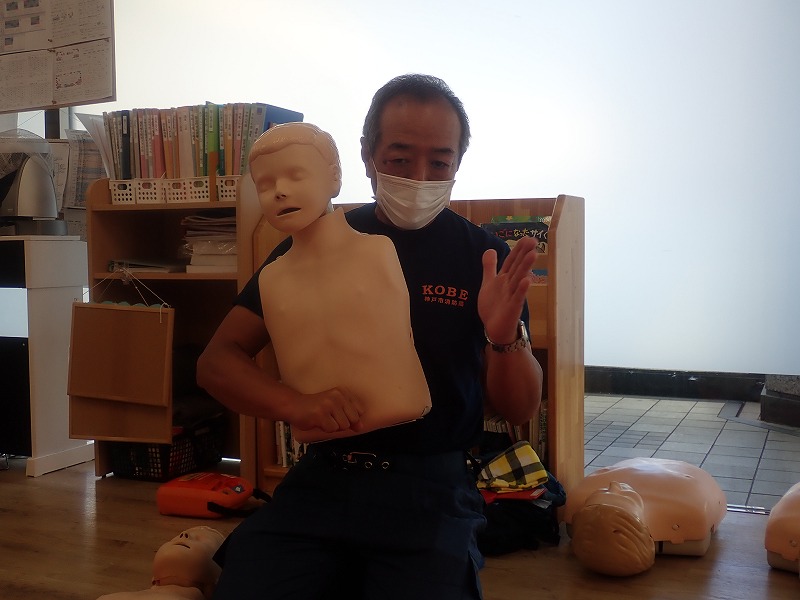

(1)気道確保

ふさがった気道を

空気が入るように確保します

赤ちゃんは首が柔らかく、どこまでも上がってしまう為、少しだけ上げます。

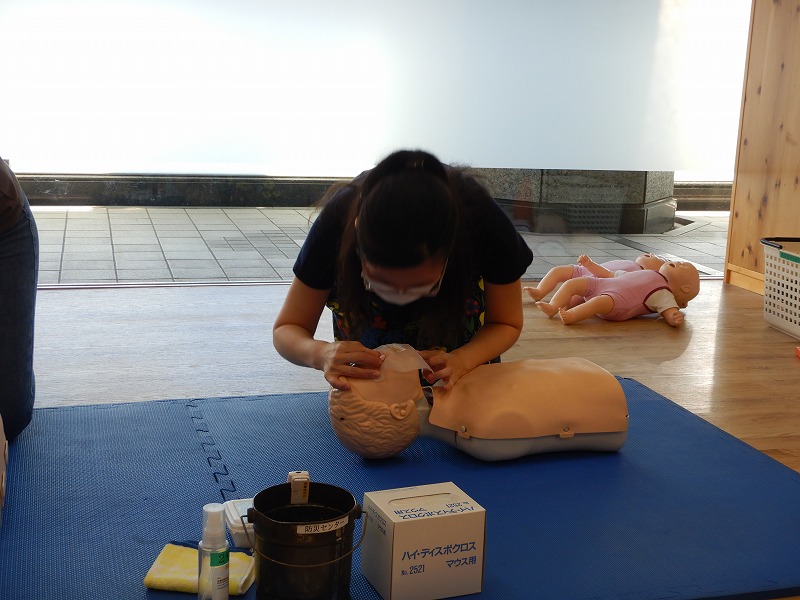

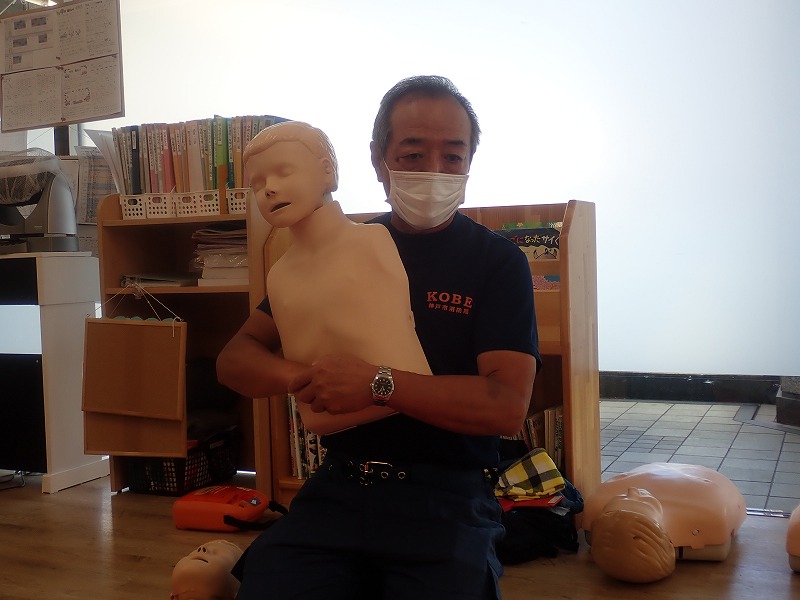

(2)人工呼吸

※今回はコロナ対策で真似だけ行いました。実際は胸が膨らんでいるか確認しながら行います。

マウスピースは入らない乳児には使わず、ガーゼ等で覆います。

赤ちゃんは、鼻をつまむ必要もありません。鼻と口とを覆うようにし、フッと息を吐く程度で大丈夫です。

※コロナ禍では、成人への人工呼吸は推奨されていないとの事ですが、乳児にはためらわず行って欲しい(救命率が全然違う)とおっしゃっていました。

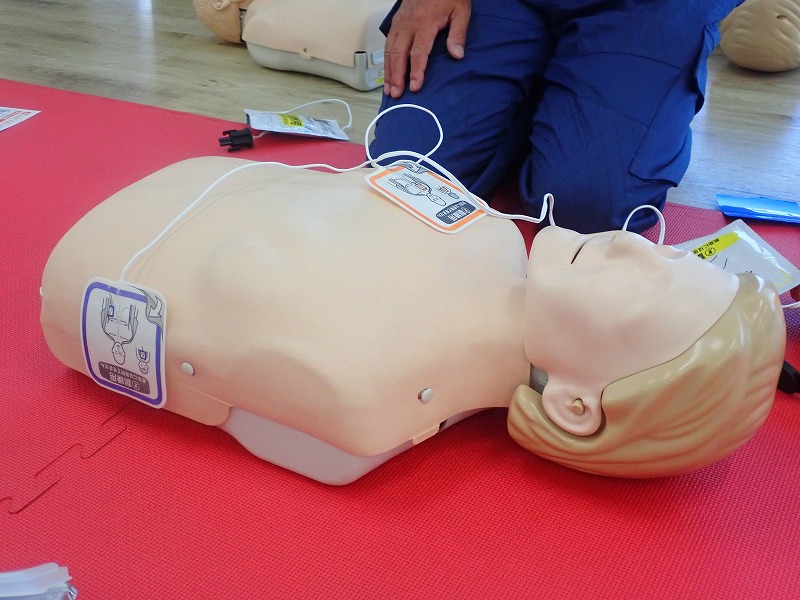

続きましてAEDの使い方です。

AEDは、心臓のけいれんを止めるための道具です。けいれんを止めないと胸骨圧迫の効果は全くありません。

★AEDの使い方

①ふたを開けて電源を入れる。(ふたを開けると自動で電源が入るタイプも

ある)

②成人モード、小児モードの切り替えを行う。

③衣服を取り除く。

④音声に従って、パッドを貼る。(ぎりぎりまで胸骨圧迫を行い続ける)

(注意点)・汗や水で濡れている時は拭く。

・貼り薬等ははがす。

・ペースメーカー等盛り上がっている所は避けて貼る。

・パッドとパッドの間にある金属類を取り除く。

⑥離れる。→AEDが心電図を調べて電気ショックが必要か判断している

⑦音声に従い、「離れて下さい」と声をかけて電気ショックのボタンを押す。

⑧再び、胸骨圧迫を始める。

2分後AEDが心電図を調べ始める為、また音声に従う。

目を開けて、呼吸や意識が戻っても電源はONのままパッドも付けたままで観察する。

救急隊員が来られたら、何回電気ショックを行ったか、どこのAEDを使用したかを伝えることも大切だそうです。

★気道異物除去(意識がある場合)

「背部叩打法」

「腹部突き上げ法」

片手はグー

胃の方向に突き上げるように

「胸部突き上げ法」

「背部叩打法」

意識がない場合は、119番通報とAEDを手配して、心肺蘇生法を開始します。

しかし、人工呼吸はしません。

詰まった物が完全に口から出るまで安心してはいけません。

全てを書き切れませんでしたが、2時間半の講習で多くのことを学びました。AEDを用いた心肺蘇生法の実施は「○歳児が運動会で走っていてお友達とぶつかり倒れました。保育園にAEDがあることをあなたは知っています。AEDを持ってきてくれた人はAEDは使ったことがありません。」など様々な想定の下行われ、緊張感を持っての実技となり、今までにも講習を受けたことはありましたが、その中でも記憶に残る講習となりました。

実際に、講習で得た知識を活かす場に遭遇するという事が無いようにとは思いますが、いつこのような事態に遭遇するかも分かりません。いざという時に救助活動に関わる事が出来るよう、園生活の中で発生してしまった時でも、落ち着いて迅速に対処していいけるように、定期的に練習を積み重ねて行きたいと思いました。皆様の大切なお子様の命をお預かりしているということを再認識し、私たちにとっても大切なみんなの命をしっかり守っていき、毎日の保育に努めて参ります。又、Kanoaでも今年度よりAEDを導入し、事務所に設置しています。いち早く対処できる地域の場でありたいと思っています。

今回、お忙しい中、講習会に来園して下さった消防署職員の皆様、参加して下さった保護者の皆様、誠にありがとうございました